中秋之夜,皓月當空。蒼梧縣六堡鎮的群眾聚集在一起,舉行盛大的紀念茶籮娘活動,以此祈求風調雨順、茶園豐收。2024年,茶籮娘習俗入選第七批梧州市市級非物質文化遺產代表性項目名錄。

斗轉星移,茶籮娘習俗早已不是簡單的紀念儀式,更是茶鄉群眾心里共同的“精神圖騰”。當地還有對于六堡茶的來源“黑石山發源”等多個傳說故事,并有以六堡茶文化為基礎創作的采茶戲,以及“封茶大典”活動,深受群眾喜愛。六堡茶文化傳承的背后,承載著當地群眾對腳下土地、故鄉茶山的熱愛。

采茶戲 莫文彪 攝

封茶大典 聶伊莉 攝

文明氤氳處,六堡茶飄香。從茶籮娘的習俗到茶籮里的風土人情,再到茶樹的起源傳說,形成了極為豐厚的茶鄉人文歷史和六堡茶文化積淀,讓六堡茶文化成為嶺南文化傳播和延續的一種符號。

高古清絕,浸潤在茶香里的民俗傳說

10月23日,記者走進茶籮娘習俗非遺傳承人陳華芝的家中,一個直徑約60厘米、高50厘米的茶籮率先映入眼簾,茶籮散發著淡淡的竹香,透著傳統農耕的厚重韻味。

“別看這只是一個小小的茶籮,舉行紀念茶籮娘儀式的時候全靠它。”陳華芝拿著茶籮向記者介紹,相傳茶籮娘是一個勤勞樸實的姑娘,生前教授人們種植、制作六堡茶及編織茶籮,以茶致富。她去世后,茶鄉群眾感念茶籮娘的恩澤,將其銘記在心中。

千年時光流轉,茶籮娘被賦予了神圣的意義,在百姓心中成為專司茶葉的年景及收成,給人帶來吉祥和幸福的茶神,每年中秋紀念茶籮娘的習俗便在茶鄉中漸漸流傳。

“關于茶籮娘神話的起源,現在已經無從考究了,但通過以前的老人口口相傳了解到,茶籮娘神話與六堡茶起源息息相關,而茶鄉人民也一直把紀念茶籮娘當作茶鄉最重要的儀式之一。”陳華芝說。

為紀念茶籮娘,當地群眾修建了茶籮娘閣。

中秋紀念茶籮娘的習俗,寄托著茶鄉人的美好愿景。

紀念茶籮娘是茶籮娘習俗的重頭戲。中秋之夜,茶鄉群眾會把月餅、芋頭、柚子和上好的六堡茶擺在桌上,為茶籮穿上衣服,戴上頭巾,以此當作茶籮娘形象。

紀念儀式由一位德高望重的老婆婆主持,挑選出兩名未婚青年扶著“茶籮娘”。“一請娘,二請娘,三請請到‘茶籮娘’……”老婆婆口里念完這句話后,扶著“茶籮娘茶神”的兩人虔誠而緩慢地搖動“茶籮娘”。茶籮輕輕抖動,猶如“茶籮娘茶神”在點頭,此時,人們輪流向“茶籮娘茶神”祈愿。

“茶農多會問茶葉的收成以及種植茶葉的天氣等問題,祈求來年風調雨順、茶葉豐收。”陳華妃是茶籮娘習俗非遺傳承人,每年她都會為六堡鎮的群眾主持茶籮娘紀念儀式。“‘茶籮娘’在六堡鎮群眾的心中是聰明善良、勤勞樸實的形象,這種美好品質幾乎融入了每一個茶鄉群眾的骨血之中。”陳華妃介紹道。

除了六堡鎮外,在蒼梧縣石橋鎮、沙頭鎮、獅寨鎮、木雙鎮等地也流傳著茶籮娘習俗,茶鄉群眾通過民俗儀式來歌頌勞動人民熱情善良、熱愛自然、熱愛生活的勞動本色。“茶籮娘文化的背后,刻錄當地人民的生活記憶和地域特色,蘊含的是蒼梧縣群眾‘窮且益堅,不墜青云之志’的生存智慧。”蒼梧縣文化館館長覃國華說。

一山千行綠,竹籮茶飄香。茶籮娘習俗的出現,賦予了六堡茶文化神秘的色彩,讓蒼梧大山深處每一片六堡茶葉子有了文化的靈魂。

歷史凝結,流淌在茶籮里的風土人情

深秋陽光暖意融融,六堡鎮深處的茶山上,古茶樹正在肆意地舒展著枝葉,它們的根須深扎在這片土地已經千年。

“觸摸古茶樹的葉子,仿佛看到當年茶籮娘用自己親手編織的竹籮,手把手教先民采茶的時光。”陳華妃撫摸著自己珍藏多年的茶籮有感而發道,“時至今日,六堡鎮的群眾依舊保留著用竹籮采茶、存茶、送禮的傳統。”

一籮六堡茶飄香千年時光。在茶鄉群眾心中,茶籮娘傳說下的茶籮早已是茶鄉禮儀的載體和見證。

“在六堡鎮,男子向女方下聘禮時,除了必須配有雙份的公雞、豬肉、面條,六堡茶也是重要的聘禮之一,而承載這些東西的容器,正是紀念茶籮娘的竹籮。”陳華芝說。

如今,60多歲的陳華芝膝下有三個孫子,日子過得幸福美滿。陳華芝回想起自己備嫁的時光,笑著告訴記者,“那時我奶奶告訴我,用茶籮裝聘禮,會得到茶籮娘的祝福,婚姻也會甜甜蜜蜜。”

“六堡茶鄉男女雙方婚嫁時,為表示對對方的尊重,選用一年四季中最值錢的‘茶谷’(春天時采摘的一芽三葉茶芽)作為聘禮之一,這叫作‘落茶禮’。”蔣永春是六堡茶制作技藝市級代表性傳承人,祖輩一直生活在六堡茶產區,熟知當地的民俗。他表示,女子接受男方聘禮叫作“受茶”或“吃茶”,而且有“一家女子不吃兩家茶禮”的諺語。

六堡鎮溫潤多雨,自古以來就盛產茶葉。在當地,“落茶禮”的風俗也非常盛行。辦紅白事,都離不開茶,當地人喜事送禮時,對茶葉品種、等級的要求亦富含產茶區特色。

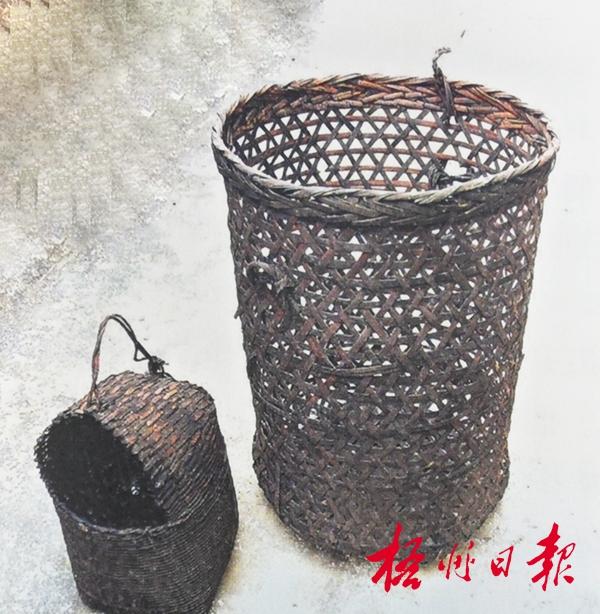

茶籮

“以前沒有塑料袋,六堡鎮家家戶戶都會放一個茶籮,逢年過節走親戚、迎來送往全靠茶籮。”今年70歲的陳華妃笑著表示,“每次媽媽從外婆家回來時,我總會掀開媽媽帶回來的茶籮蓋子,里面經常會裝有一些糖果等零嘴,這是外婆對晚輩的愛。”茶籮為容器,傳遞著親人間的牽掛和關愛。

經緯交織的茶籮與當地的風土人情緊密相連,從茶籮中透出六堡茶香,是獨屬茶鄉群眾內心深處最溫暖、最堅韌的鄉愁。在外地工作的蔣少婷,回想參加紀念茶籮娘儀式,記憶猶新。她離開家鄉時,用茶籮裝了滿滿一籮六堡茶。“中秋節舉行紀念茶籮娘儀式,這種習俗幾乎貫穿了我整個童年生活,如今在外漂泊的我,借助茶籮里面溢出的六堡茶香,來慰藉內心的思鄉之情。”

生生不息,氤氳在茶山里的文脈傳承

一壺六堡茶沸煮千年時光,杯盞起落間,是蒼梧縣山、水、茶、文的相依相存、生生不息。

“在嶺南文化的厚土沃壤下,滋養出了獨特的茶文化。茶籮娘習俗和‘舜帝南巡’‘五十萬秦軍南下’等傳說一樣,都是對六堡茶文化源頭的一種解讀。”覃國華說。

除此之外,在六堡茶產區,當地對于六堡茶的來源還有著“王母賜茶”“龍母賜茶”“黑石山發源”等多個傳說故事,這些傳說讓六堡茶文脈互融互鑒源遠流長。

“黑石山發源”傳說讓六堡茶山充滿神秘色彩。蔣玉桃 攝

其中,最特別的莫過于“黑石山發源”。相傳,某一天,王母娘娘下凡播仙種,在六堡鎮塘平村黑石山上種下六堡茶樹王,整個六堡茶區的茶樹,便是這棵老茶樹繁衍出去的“子子孫孫”。而這棵六堡茶樹王也化身為茶神,護佑茶鄉百姓。如今,傳說中的茶樹王已經了無蹤影,但神話卻依舊在塘平村流傳。

“茶籮娘教種茶”的傳說與“王母(龍母)賜茶”幾乎如出一轍,只是故事主人公從漢族的王母(龍母)變成了少數民族形象的茶籮娘,體現了六堡茶產區的多民族文化交融特性。“在六堡茶核心產區,從瑤族同胞依舊保留著‘打油茶’等飲食文化中,可以看到六堡茶文化多民族融合的痕跡。”六堡鎮便民服務中心負責人莫文彪說。

“無論是‘茶籮娘教種茶’還是‘黑石山發源’,這些內容無一例外都是傳達了茶鄉群眾依靠種植‘仙茶’得以解除當時的困境。”覃國華表示,這從側面反映了古時生產力落后,先民征服自然的能力不足,所想象出來的美好愿景,是百姓解困后喜悅的文學呼應。

六堡茶的文脈起源已經無從考究了,但翻閱相關資料,可以從中窺見一二。茶圣陸羽所著的《茶經》開篇第一句便是:茶者,南方之嘉木也。《中國六堡茶》一書也提到,六堡茶的歷史上,從野茶采摘、煮飲,到零散栽培管理,再逐步流行,成為時尚,歷經秦漢、三國、晉代到唐宋,均屬于漫長的肇始階段。

“古人認為,南方多瘴氣,而嶺南一帶廣泛分布野生茶樹,先民為了適應環境,在煮飲山谷采摘的清熱解毒藥材的同時,也開始嘗試煮飲野生茶葉,至此,先民從生嚼茶葉過渡到煮湯喝湯。”六堡鎮茶葉協會顧問易章奇介紹,“直至清雍正、乾隆年間,茶稅政策漸漸寬松,使得六堡地區茶園規模逐步擴大,為以后六堡茶文化的發展奠定基礎。”

滄海桑田,六堡茶鄉經歷了翻天覆地的變化,唯一不變的是茶鄉群眾堅韌不拔的意志和源遠流長的文脈。

祝雪蘭指導村民制茶。

“山高樹密,就要靠山吃山!茶由我收,你只管種。”這是當代“茶籮娘”祝雪蘭對山坪村茶農堅定的承諾。如今,祝雪蘭通過注冊“祝雪蘭云霧六堡茶”品牌,提出“茶旅融合”理念,將茶文化、民族文化等融為一體發展,讓六堡茶飄香世界。

一城山水一文脈,層巒疊翠,溫濕多雨的環境與氣候造就了六堡茶樹滿山、茶園蔥蘢,而千年后的六堡茶鄉依舊茶香四溢、文脈悠長。

采寫:記者 吳小華 通訊員 廖偉

除署名外,本版圖片由蒼梧縣委宣傳部提供