千年茶韻,歲月凝香。六堡茶正書寫著一段跨越千年的傳奇,在堅守傳統(tǒng)與擁抱創(chuàng)新中,煥發(fā)出勃勃生機。

這里的茶樹扎根于肥沃的土壤,這里的茶葉在山水間滋養(yǎng)著,這里的制茶技術(shù)更凝聚著當(dāng)?shù)匕傩涨曛腔邸哪媳背幟竦耐练ㄖ撇桦r形,到清代《蒼梧縣志》記載的“味醇隔宿而不變,茶色香味俱佳”,再到如今躋身聯(lián)合國教科文組織人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄,六堡茶的故事在火與水的淬煉中展開,也在代際傳承的堅守里延續(xù),更在科技賦能下煥發(fā)出新生。

技藝傳承并非簡單地復(fù)制,而是在堅守中不斷發(fā)展。六堡茶制作技藝從2008年列入第二批自治區(qū)級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄,到2014年列入第四批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄,再到2022年11月作為“中國傳統(tǒng)制茶技藝及其相關(guān)習(xí)俗”子項目入選聯(lián)合國教科文組織人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄。這些成績的取得,正是六堡茶制作技藝演進的生動寫照。

匠心鑄魂,歲月堅守中的傳承力量

傳承是一場漫長的接力,老一代非遺代表性傳承人用雙手揉搓出醇厚茶香,托起了技藝的薪火。在六堡鎮(zhèn)的茶廠里,一代代匠人將匠心融入每一道制茶工序。

六堡茶制作技藝國家級代表性傳承人韋潔群 潘紹珊 攝

近日,在黑石山茶廠的炒茶車間里,67歲的韋潔群正握著學(xué)員的手調(diào)整姿勢,鐵鍋中的茶葉在火候作用下逐漸卷曲。“茶青下鍋先悶炒30秒,鎖住茶香再揚炒,煙氣發(fā)白剛好,發(fā)黃就老了!”作為六堡茶制作技藝國家級代表性傳承人,她的掌心結(jié)著厚厚的老繭,那是她51年制茶生涯的最好證明。

1974年,16歲的韋潔群走進六堡公社茶廠當(dāng)學(xué)徒。“那時沒有溫度計,全靠手摸鍋溫判斷火候,第一次炒茶手心就燙起了水泡,師傅說‘做茶人,得讓手變成最準(zhǔn)的溫度計’。”為練出精準(zhǔn)手感,她每天天不亮就走進車間,對著滾燙鐵鍋反復(fù)練習(xí),報廢的茶葉堆成小山。憑著這份韌勁,她練就了“憑手感知溫度、靠力度定條索”的硬功夫,炒出的茶葉形、香、味俱佳。30歲時,韋潔群回到家鄉(xiāng),一邊制茶一邊收茶青,背著竹簍穿梭在山間小道;45歲創(chuàng)辦茶廠,組織各村的茶農(nóng),統(tǒng)一技藝標(biāo)準(zhǔn),凝聚制茶力量。

近日,韋潔群走進茶廠陳化庫房,她指著架子上貼著年份標(biāo)簽的竹簍說:“以前存茶全憑經(jīng)驗,我試過在不同溫度、濕度的庫房存茶,記錄變化,摸索了好幾年才總結(jié)出最佳陳化條件。”這份較真與堅守,傳給了她的女兒石濡菲。2009年,石濡菲成為六堡茶制作技藝自治區(qū)級代表性傳承人。

六堡茶制作技藝自治區(qū)級代表性傳承人石濡菲

“光自己會做還不夠,得讓更多人掌握這門技藝,茶的根才能扎得穩(wěn)。”石濡菲指著墻上的學(xué)員合影說,近十年來,她們培訓(xùn)了上千名學(xué)員,包括返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)青年和留守婦女。

在六堡鎮(zhèn),像韋潔群這樣的傳承人還有很多。截至目前,蒼梧縣已有國家級代表性傳承人1人、自治區(qū)級9人、市級41人、縣級253人,形成完整的傳承梯隊,讓千年技藝傳承發(fā)展有了堅實底氣。

青春續(xù)航,注入活力的繼承新篇

古老技藝的生命力,既需要老匠人的堅守,也需要年輕人的接棒。

如何讓古老技藝在新時代煥發(fā)生機,吸引年輕人投身其中,成為傳承路上的重要命題。倪超帆作為韋潔群的徒弟,一直摸索前行,用青春力量尋找答案。

“這幾年六堡鎮(zhèn)變化很大,每年鎮(zhèn)上經(jīng)常舉辦制茶培訓(xùn)班,吸引周邊群眾和游客來體驗。”倪超帆感慨道。如今,游客數(shù)量逐年遞增,還有不少外國友人來學(xué)習(xí)制茶,六堡茶的影響力正走出大山、走向世界。更讓他欣喜的是,梧州市、柳州市部分學(xué)校開設(shè)茶學(xué)相關(guān)課程,為年輕傳承人提供將技藝帶進課堂的機會。

年輕一代非遺傳承人正在學(xué)習(xí)炒茶技藝。 潘紹珊 攝

青春力量如清泉,為六堡茶制作技藝傳承注入新活力。在蒼梧縣中等專業(yè)學(xué)校的茶葉加工實訓(xùn)教室里,學(xué)生正在上傳承課。“揉捻時手腕要穩(wěn),力度均勻,這樣茶葉才能形成好看條索形,香氣也能更好鎖住。”教師于春燕一邊講解,一邊示范,手指靈活翻動鮮葉。學(xué)生梁穎戴著手套,雙手順著簸箕輕揉,鮮葉卷成整齊條索。“小時候看老師傅們在鍋里翻炒茶葉,覺得制茶很神奇。”梁穎說。可真正上手才發(fā)現(xiàn),簡單動作里藏著大學(xué)問。

為培養(yǎng)年輕非遺傳承力量,蒼梧本地的學(xué)校開設(shè)茶葉加工、茶藝表演、茶文化等課程,讓學(xué)生系統(tǒng)學(xué)習(xí)理論知識;與非遺代表性傳承人合作,共建“六堡茶大師工作室”,在周邊茶廠設(shè)立校外教學(xué)實踐基地。像堅守六堡茶制作技藝四十余年的黎堅斌,堅持給學(xué)生上實踐課。學(xué)生們既能聽傳承人講歷史技巧,也能走進茶廠實操。此外,學(xué)校還組織學(xué)生參與茶園管理、茶葉銷售等環(huán)節(jié),培養(yǎng)“一專多能”的復(fù)合型人才。

“我們要讓學(xué)生們真正‘懂茶、會做茶、愛茶’,讓非遺技藝在青春力量中煥發(fā)生機。”于春燕滿懷期待地說。該校開設(shè)茶葉生產(chǎn)與加工專業(yè)以來,已培養(yǎng)多名六堡茶制作技藝非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人和技術(shù)能手,不少學(xué)生進入當(dāng)?shù)刂杵蠊ぷ鳎蔀榧夹g(shù)骨干;還有的回到家鄉(xiāng),用新知識創(chuàng)辦小型茶坊,助力家鄉(xiāng)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

蒼梧縣多所院校和培訓(xùn)平臺也在積極行動。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦的非遺制茶技藝培訓(xùn)班熱鬧非凡,傳承人主動下鄉(xiāng)授課,讓留守婦女、返鄉(xiāng)青年在家門口免費學(xué)到技藝。從校園系統(tǒng)教學(xué)到鄉(xiāng)村靈活培訓(xùn),從專業(yè)課程深耕到體驗活動普及,蒼梧縣用“教育+傳承”的創(chuàng)新模式,為六堡茶制作技藝搭建“青春通道”,讓年輕人接過傳承接力棒,書寫新篇章。

數(shù)智賦能,六堡茶產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代蛻變

時代發(fā)展,傳統(tǒng)技藝也要跟上步伐。當(dāng)數(shù)字技術(shù)與智能設(shè)備走進茶鄉(xiāng),為古老制茶技藝插上科技翅膀,六堡茶走出了一條現(xiàn)代化發(fā)展之路。

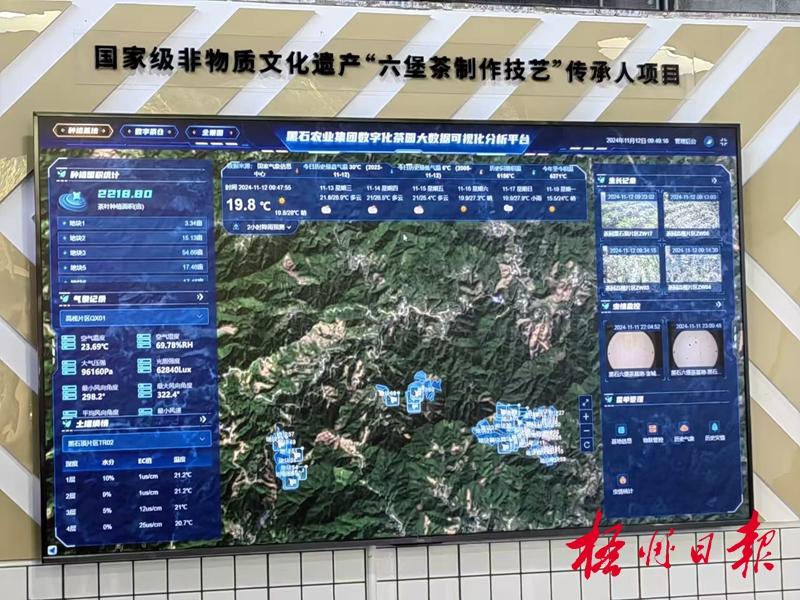

“3號茶區(qū)土壤濕度16%,低于18%標(biāo)準(zhǔn)值,系統(tǒng)已自動灌溉。”在黑石六堡茶源博園內(nèi),該園負(fù)責(zé)人姚舜指著中央監(jiān)控大屏介紹,屏幕上各茶區(qū)溫度、濕度、病蟲害信息實時跳動,蟲情測報站和土壤墑情監(jiān)測設(shè)備如同“千里眼”。他調(diào)出一周前的數(shù)據(jù)分析:“以前種茶靠經(jīng)驗,天旱才澆水;現(xiàn)在智慧平臺提前預(yù)警,茶葉品質(zhì)穩(wěn)了不少。”

在黑石六堡茶源博園內(nèi),中央監(jiān)控大屏屏幕上實時顯示各茶區(qū)的溫度、濕度、病蟲害信息等相關(guān)情況。 記者 陳益銘 攝

科技與傳統(tǒng)的碰撞,在沁怡六堡茶業(yè)專業(yè)合作社的廠房里更為直觀。368個茶園網(wǎng)格的數(shù)據(jù)在大屏上流轉(zhuǎn),區(qū)塊鏈溯源系統(tǒng)記錄著每批茶葉的“全生命周期”。“消費者掃碼就能看到茶葉采摘時間、產(chǎn)地、加工師傅。”合作社負(fù)責(zé)人、六堡茶制作技藝自治區(qū)級代表性傳承人譚愛云拿起一包茶葉介紹。只見茶葉包裝上的二維碼清晰可見。

譚愛云(左一)指導(dǎo)茶農(nóng)炒茶。

合作社在2018年引入機械化設(shè)備后,生產(chǎn)線發(fā)生翻天覆地變化。“以前收茶季要請30個工人,現(xiàn)在5個人就能‘搞定’,日加工鮮葉7500公斤。”譚愛云領(lǐng)著記者參觀智能炒茶機,機器精準(zhǔn)控制著220攝氏度至250攝氏度的溫度,“傳統(tǒng)殺青靠手感,難免有誤差;現(xiàn)在溫度精確,既保留古法香味,又提高了效率。”她表示,科技不是取代傳統(tǒng),而是讓傳統(tǒng)更精準(zhǔn)。

在廣西農(nóng)墾蒼梧縣六堡茶加工與陳化基地,兩條生產(chǎn)線并行像是“傳統(tǒng)與現(xiàn)代的對話”。一側(cè),老茶人手工殺青、揉捻,茶葉裝進竹簍后送入泥土庫房陳化,生產(chǎn)高端收藏級茶品;另一側(cè),智能化設(shè)備完成揉捻、發(fā)酵、干燥,生產(chǎn)大眾口糧茶。“智能化生產(chǎn)效率比手工高18倍,陳化時間縮短30%。”基地總經(jīng)理梁芳韜介紹道,兩條生產(chǎn)線各有側(cè)重,既滿足高端市場對傳統(tǒng)工藝的追求,也適配大眾市場對便捷、實惠的需求。這種“雙軌并行”模式,讓非遺技藝“守得住經(jīng)典”,又“跟得上時代”,實現(xiàn)文化價值與市場價值雙贏。

作為六堡茶品質(zhì)與價值的重要承載平臺,六堡茶核心產(chǎn)區(qū)第一倉以數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化、科技化為導(dǎo)向,打造“評估+倉儲+金融”一體化模式,構(gòu)建現(xiàn)代茶業(yè)倉儲新體系,讓茶品在科學(xué)儲存中品質(zhì)提升、價值攀升。蒼梧縣產(chǎn)投集團總經(jīng)理林彥佑說:“目前,該倉總面積約2.3萬平方米,設(shè)有普通倉、木板倉、VIP倉等,滿足多元存取需求,通過占據(jù)核心產(chǎn)區(qū)天然氣候優(yōu)勢,為六堡茶提供更好的儲藏環(huán)境,利于茶品陳化轉(zhuǎn)化。”

中國六堡茶交易中心

此外,即將開市的中國六堡茶交易中心也是六堡茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要承載平臺。“交易中心位于蒼梧縣六堡鎮(zhèn),是以綜合性物流建筑為主體,集物流作業(yè)、茶葉交易、展銷經(jīng)營和電商孵化于一體的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)平臺。”林彥佑說,“建設(shè)交易中心的核心意義在于健全六堡茶產(chǎn)業(yè)鏈,促進茶農(nóng)與茶企快速獲取市場最新動態(tài),借助新媒體平臺傳播六堡茶文化、嶺南文化,推動農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,助力鄉(xiāng)村振興。”

如今,數(shù)字化轉(zhuǎn)型讓六堡茶走得更遠(yuǎn)、更穩(wěn)。蒼梧縣投入資源,建設(shè)茶產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺中心及“蒼梧茶數(shù)APP”,實現(xiàn)茶園管理、加工生產(chǎn)、質(zhì)量追溯全鏈條數(shù)字化;爭取資金建設(shè)智慧生態(tài)數(shù)字茶園;培育獲SC許可茶企52家;多個產(chǎn)品榮獲有機認(rèn)證和香港優(yōu)質(zhì)正印。

從山間小茶坊到現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè),從傳統(tǒng)手工制茶到數(shù)智賦能全鏈條管控,六堡茶實現(xiàn)了非遺傳承與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的雙向奔赴、相互成就。從手工茶灶到智能化車間,從口傳心授到系統(tǒng)課堂,從國內(nèi)口碑到國際舞臺,六堡茶這門千年非遺,在傳承中汲取力量,在創(chuàng)新中突破成長。

未來,這縷源自大山的茶香,還將飄向更遠(yuǎn)的地方,續(xù)寫更多關(guān)于傳承與新生的故事。

采寫:記者 陳益銘 通訊員 廖偉

除署名外,本版圖片由蒼梧縣委宣傳部提供